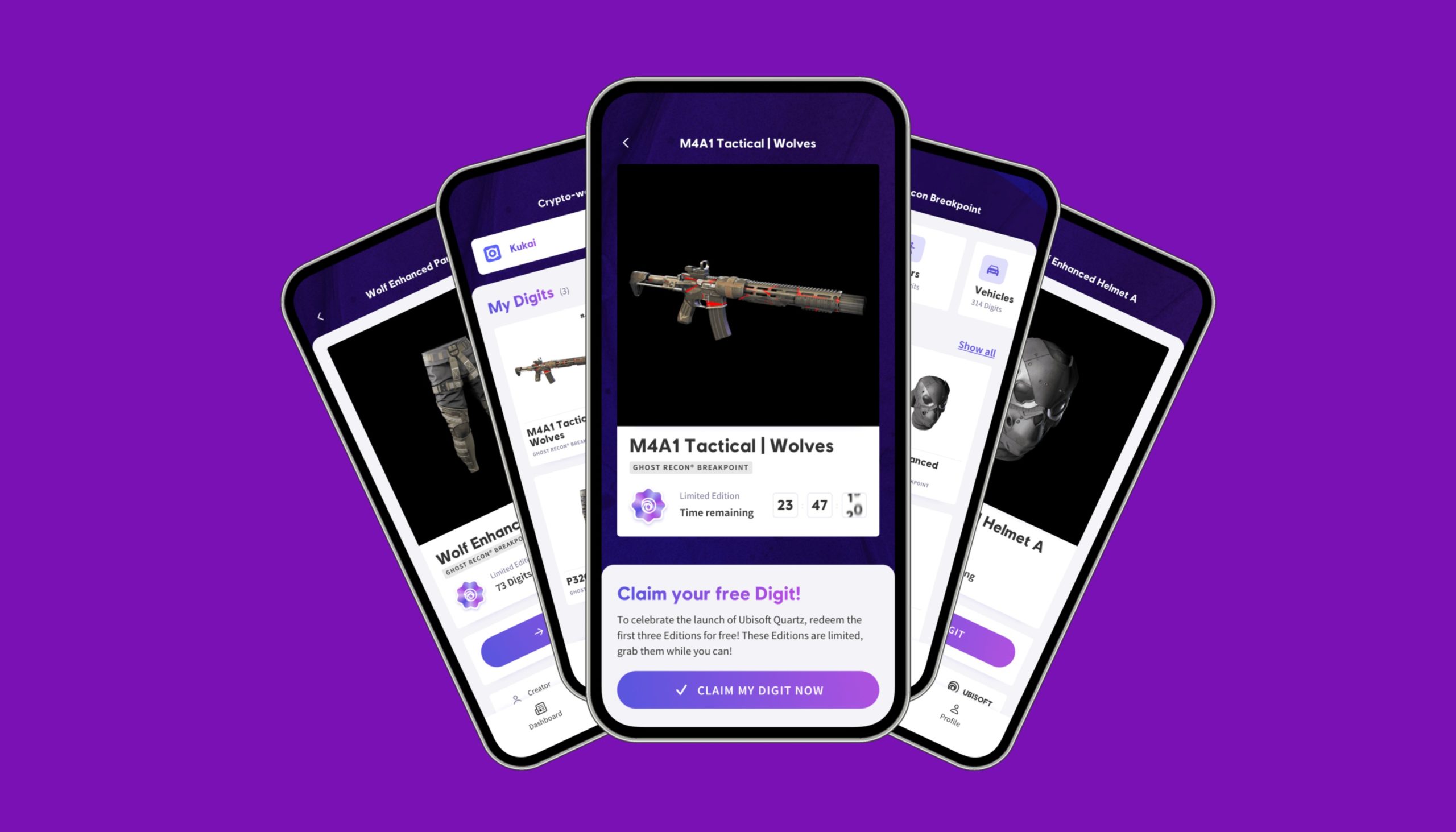

Va dato credito a Ubisoft di non avere mai paura di provare le nuove tecnologie: ha sempre supportato fin da subito tutte le console (compreso Wii U); ha lanciato un canale dedicato su Amazon Luna (servizio di cloud gaming) per i suoi giochi e Assassin’s Creed Odyssey è stato uno dei primi giochi per Google Stadia. Ora ci sta provando con gli NFT (token non fungibili) in Ghost Recon Breakpoint.

Difficile dire come andrà. Siamo ai livelli di quando Bethesda nel 2006 ha lanciato l’armatura per il cavallo di The Elder Scrolls 4: Oblivion venduta a più di 2 euro: agli inizi di qualcosa che ora viene recepito molto malamente (le reazioni all’annuncio di Ubisoft si possono riassumere in: “WTF!”).

Oggi però i contenuti aggiuntivi a pagamento non solo sono frequenti, ma sono essenziali nei progetti di tante produzioni, cioè vengono considerate come un elemento centrale per rientrare nei costi di sviluppo e guadagnare.

Altrettanto malignamente erano considerati i primi giochi free to play, relegati a giochini scrausi e acchiappasoldi: eppure oggi i giochi gratis (Fortnite, Roblox, League of Legends, etc) sono i più giocati al mondo.

Ancora una volta sarà il mercato (cioè gli utenti a conti fatti) a stabilire se gli NFT sono o non sono una buona idea.

A oggi possiamo dire una cosa e questa cosa è certa: gli NFT sono qualcosa. Qualcosa che le aziende stanno considerando per i propri giochi; qualcosa su cui molte società stanno investendo milioni di dollari; qualcosa che fa discutere (per l’impatto ambientale della blockchain basata sul protocollo “proof of work” e l’utilità a livello di game design, per esempio). Sono un qualcosa di cui si deve parlare: perché potrebbe essere un possibile sviluppo dell’industria.

Massimiliano

Influenze e aspettative: l’intervista a Michele Giannone (Invader Studios)

Invader Studios ha una storia molto particolare. I fondatori avevano iniziato a lavorare (quando Invader Studios ancora non esisteva) a un rifacimento amatoriale di Resident Evil 2; ma quando Capcom decise di svilupparne uno ufficiale, chiese agli sviluppatori, che nel frattempo avevano fatto parlare di sé sia in Italia sia all’estero, di cessare i lavori e li invitò presso la loro sede giapponese.

Da quell’incontro Invader Studios iniziò poi a lavorare su Daymare 1998, che ha debuttato nel 2019 su PC e nel 2020 su PS4 e Xbox One.Ho intervistato Michele Giannone, co-fondatore, per parlare di sviluppo, scelte e di cosa, magari, Invader Studios avrebbe fatto di diverso con il senno di poi.Ora Invader Studios sta lavorando al prequel, Daymare 1994: Sandcastle, previsto per il 2022.

Massimiliano: Con anni in più di esperienza, cosa avresti fatto di diverso nello sviluppo e nel lancio di Daymare 1998?

Michele Giannone: Essendo il primo titolo che abbiamo lanciato ed essendo che la gran parte delle decisioni operative per il lancio sono state decise con il publisher, per noi è stato tutto una scoperta: non possiamo dire se una cosa sia stata giusta o sbagliata. Il lavoro ha portato a risultati ottimali, quindi non abbiamo nulla da rimarcare per errori o decisioni errate.

Diciamo che può essere valutabile uscire multipiattaforma anziché prima PC e poi console; ma non è detto che potesse essere meglio una cosa o l’altra. Alla fine, è andata bene così: i porting costano tempo e soldi e sono decisioni prese a monte e non necessariamente giuste o sbagliate. Tanti titoli vanno subito multipiattaforma mentre altri arrivano prima su PC e poi su console.

Per quel che riguarda lo sviluppo, è stato tutto una novità. Un titolo con tre personaggi giocabili, in terza persona e che dura 10-15 ore è complesso rispetto a titoli dai valori produttivi più bassi: ce la siamo cercata bella dura fin da subito. Così però abbiamo scoperto dei processi che ci stanno tornando utili adesso con il secondo gioco della serie.

Anche da questo punto di vista, non abbiamo nulla di cui pentirci. Stiamo cambiando delle cose dal punto di vista dello sviluppo, ma in virtù di quell’esperienza che abbiamo fatto: sono processi che vanno affinati e migliorati e con un terzo titolo miglioreremo ancora rispetto alla produzione del secondo. Fa parte del processo di crescita di qualunque settore.

Sei stato da entrambe le parti della barricata: prima hai fatto parte dell’informazione dei videogiochi e poi sei passato, con Invader, a crearli. Nel tempo hai ovviamente creato relazioni e magari persino amicizie. Secondo te, la stampa italiana ha un atteggiamento di maggiore riguardo rispetto ai videogiochi italiani?

Non ho motivo di crederlo né con noi né con gli altri. Sta alla testata e al giornalista essere onesto o non influenzato dal fatto che il titolo sia più o meno italiano o una produzione più o meno grande. Dipende da come ci si pone nella realizzazione del pezzo: è una decisione editoriale e dipende da chi scrive, dalla testata e da che messaggio vuole mandare.

La mia sensazione con il nostro titolo è che no, non c’è stata questa influenza.

Questa sorta di campanilismo, chiamiamolo così, poi viene facilmente smontato dalle realtà editoriali internazionali che, non essendo potenzialmente influenzate da queste motivazioni, smontano i voti della stampa italiana. Se ci sono, si smascherano da sole.